Le Chemin de Stevenson : paysages, patrimoine, villes et villages

L’appellation « Chemin de Stevenson » ou « GR70 » désigne la randonnée itinérante qui reprend le parcours réalisé par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson en 1878 depuis Le Monastier sur Gazeille jusqu’à Saint du Gard. (La Fédération Française de Randonnée pédestre répertorie, balise, décrit dans des topo-guides ce qu’elle a dénommé « chemins de grande randonnée »).

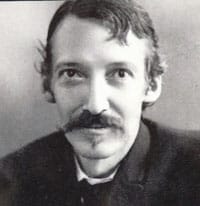

Stevenson était âgé de 28 ans en 1878 lorsqu’il séjourne au Monastier sur Gazeille, puis entreprend de traverser les montagnes du Velay et du Gévaudan à pied pour rejoindre le pays Camisard, accompagné seulement d’une ânesse baptisée Modestine. Il déclare dans son journal de route en Cévennes qu’il a « recherché l’aventure toute sa vie. » A cette époque, bien que dépendant financièrement de ses parents, il refuse de suivre la voie que ceux-ci souhaitaient pour lui et il suit ses propres inspirations, n’ayant pas peur de l’imprévu, désirant par dessus tout devenir écrivain. Il voue une certaine admiration pour les camisards et dépeint leur résistance en Cévennes avec une touche de romantisme et d’idéalisme. Plus tard, l’écrivain Stevenson connaît un certain succès avec son roman « l’Ile au trésor » et la nouvelle « L’étrange cas du docteur Jekyll et M. Hyde », il finira sa vie aux iles Samoa dans l’océan Pacifique.

En 1879, Stevenson publia un livre intitulé « Traversée des Cévennes avec un âne » dans lequel il raconte son périple en compagnie de son ânesse baptisée « Modestine » à travers le Velay, le Gévaudan, les Cévennes, le pays camisard.

Vous trouverez la description de cet itinéraire sur carte avec les distances, altitudes et étapes sur notre page Itinéraire du chemin de Stevenson.

Le succès du chemin de Stevenson provient en partie du fait qu’il est accessible à un large public et aussi à la beauté et la variété de ses paysages. De plus, le projet de marcher sur le chemin de Stevenson peut amener le marcheur à découvrir un auteur, ou à le relire d’une façon différente en partageant un peu de son histoire, en se laissant toucher par sa pensée, par sa sensibilité à l’égard des camisards et de l’histoire des Cévennes.

Le cheminement de Stevenson entre le Monastier sur Gazeille et Saint Jean du Gard, dans son itinéraire, les aléas de son parcours, son style (accompagné d’une ânesse, bivouac, équipement), sa façon de prendre des notes et de faire des croquis, est un peu à l’image de son auteur qui a vécu un peu hors du temps, sans avoir de grosses préoccupation matérielle, l’esprit bohème, teinté de romantisme. Cet itinéraire pédestre n’a rien d’un parcours sportif comme les anglais contemporains de Stevenson en réalisaient dans les Alpes, à la conquête des sommets les plus abruptes (Whymper au Cervin en 1865, au Chimborazo en 1880). Le chemin de Stevenson, aujourd’hui encore plus qu’en 1878, est une invitation à s’extraire de la vie chronométrée, formatée, normée, bétonnée, etc., qui est celle de la plupart d’entre nous dans la société d’aujourd’hui. Il importe, peut-être, de respecter cet itinéraire comme un lieu de rencontre avec la nature, un territoire et ses habitants, comme une source d’inspiration, plutôt que de tenter d’en faire un produit de consommation tellement bien ficelé, aseptisé, conforme à des normes, qu’il en perdrait son essence et son âme.

De nombreuses personnes ayant lu le livre de Stevenson aimeraient en savoir un plus concernant ce qu’elles pourraient observer ou visiter sur le chemin de Stevenson, car son auteur n’a pas beaucoup décrit le patrimoine qu’il a croisé sur sa route. Il est vrai que son but n’était pas de faire un guide touristique, ni un topo-guide des Cévennes !

Les temps ont changés depuis 1878. Le chemin de Stevenson est maintenant inscrit au patrimoine européen et le parc national des Cévennes est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. La traversée des Cévennes à pied est un enchantement pour qui aime ce genre d’exercice. La nature y est remarquablement préservée, mais aussi l’habitat traditionnel, les villages, les traces de la vie des siècles passés pour ce que fut cette civilisation des gens de montagne. Aussi, la traversée des Cévennes n’est pas à considérer comme un acte sportif, mais plutôt comme un bain de nature, de culture et d’histoire.

C’est donc pour répondre à la demande des futurs visiteurs du chemin qui nous sollicitent, toujours plus nombreux (Merci de votre confiance), que nous allons apporter un aperçu de ce qu’est le chemin de Stevenson, du point de vue de son patrimoine naturel et architectural.

Alors…

Que pourrions nous visiter sur le chemin de Stevenson, dans les villages traversés ou dans ceux où nous allons passer la nuit?

Comment se présentent les paysages, les montagnes, les villages que pas à pas, on découvre sur le chemin de Stevenson?

Quelle est donc cette guerre des camisards dont parle Stevenson dans son livre « Traversée des Cévennes avec un âne » ? Allons nous en voir des traces sur le chemin de Stevenson?

C’est à ces questions que cet article se propose d’apporter quelques éléments de réponse. Vous trouverez en fin d’article les références des livres et articles dans lesquels j’ai puisé pour réaliser ce document.

Alors… qu’allons nous voir sur le chemin de Stevenson ?

Des paysages naturels, des villes et villages, des châteaux, anciennes place fortes, des bâtiments appartenant à des congrégations religieuses, des ouvrages d’art civils…

1. Les paysages du chemin de Stevenson :

Avec le chemin de Stevenson, nous allons traverser trois régions dont les paysages sont assez différents : Le Velay, Le Gévaudan et les Cévennes. Avant de présenter chacune de ces régions, arrêtons nous quelques instants sur la formation et la transformation des paysages. Après cela, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. Les principaux facteurs de formation et transformation des paysages sont : la formation des montagnes (orogénèse), le climat, l’activité humaine.

Les paysages de ces régions ont été soulevées, modelées, érodées depuis 500 millions d’années jusqu’à nos jours par les grands mouvements géologiques à l’origine de la dérive des continents à la surface de notre planète et puis au cours des 20 derniers siècles, les hommes ont fait reculer les forêts, ont défrichés pour étendre les pâturages et les cultures, ont creusés des chemins et des routes, construits des villages et des ponts …

Troisième facteur qui influence fortement les paysages, c’est le climat qui conditionne la végétation et les différentes formes d’érosion. Du nord au sud du chemin de Stevenson, le climat est assez différent. En Velay, Gévaudan et dans les montagnes des Cévennes, le climat est de type montagnard, continental. Les hivers amènent la neige et la burle forme des congères quand les masses d’air froids descendent du nord de l’Europe. Les courants océaniques humides se font sentir aussi sur la façade ouest des massifs alors que le sud des massifs cévenols est sous l’influence d’un climat de plus en plus méditerranéen à mesure que l’on descend vers le Gard. L’automne, quand les masses d’air humide qui remontent de méditerranée rencontre de l’air plus froid sur les montagnes, d’énorme quantité d’eau peuvent se déverser sur les massifs des Cévennes et jusque dans le sud Velay, ce sont les épisodes cévenols.

Lorsque Stevenson a réalisé ce qu’il a appelé son excursion en Cévennes, en septembre 1878, le climat était plus froid qu’aujourd’hui. En effet la période climatique qui fut appelé « le petit âge glaciaire » venait de prendre fin vers 1850. Dans les Alpes à cette époque (entre 1600 et 1850) les glaciers avaient gagné du terrain dans les vallées et parfois envahis les champs cultivés à tel point que les habitants de Chamonix avaient demandé à l’évêque d’Annecy de venir faire des processions dans les champs pour calmer, pensaient-ils, la colère divine.